Publié le 16 Septembre 2013

Le rêve, d’Edouard Detaille (Musée d’Orsay).

Arthur Baudot fut un soldat de 1870. Dans ses lettres – plutôt son journal de bord, certainement écrit, du moins remanié, a posteriori – retrouvées par son arrière-petit-fils (Monsieur Alain Baudot), il témoigne de sa captivité.

Le 1er septembre 1870.

« Chers parents,

Jusqu’à présent, je n’ai pu vous donner que des détails bien incomplets sur notre position, mais aujourd’hui, je vais essayer de vous en donner une idée. Fais prisonnier sur le champ de bataille aux environs de Sedan, vers trois heures de l’après-midi, on nous a rassemblés et dirigés sur Douzy où nous sommes arrivés à la nuit. On nous a fait coucher dans l’église, sans manger et nous n’avions pris pour toute nourriture qu’un peu de café vers quatre heures du matin ».

Le 2 septembre – Douzy : « Le lendemain matin, avant le départ, nous avons assisté à la messe dans la même église, ensuite, on nous a conduit à quelques kilomètres de là, où nous avons passés une grande partie de la journée sur trois rangs afin de nous compter. Là, une espèce de cantine prussienne qui vendait du pain et du lait, en très petite quantité, et pour beaucoup d’argent, mais malgré le prix exorbitant, tout le monde voulait en acheter. Mais les officiers prussiens voyant le désordre dans nos rangs, et un rassemblement considérable auprès de la voiture, nous ordonnèrent de reprendre nos places ; nous étions à leur pouvoir. Il fallait obéir… ».

Dans les jours qui suivent, les milliers de soldats, dûment escortés, prennent la route de la Prusse. Ils passent par les villages de Ligny-devant-Dun, Ecurey, Etain (au-dessus de Verdun), Gorze. Le 8 septembre 1870 : « Bien qu’on nous ait dit que nous n’avions plus que quelques lieues à faire pour prendre le chemin de fer, nous avions raison de n’y pas croire, car ce fut bien la journée où nous avons le plus marché. Vers midi, à chaque pas, il en restait en route ; on était forcé de les conduire en voiture, car ils ne pouvaient pas continuer le chemin à pied, les rangs s’éclaircissaient de plus en plus car tous, nous étions à bout de forces ».

Ensuite, les prisonniers sont parqués dans des champs, à nouveau comptés et recomptés, puis ils sont dirigés vers la gare de Rémilly (Moselle) et sont entassés dans le train : « Voilà comme on nous a placés : quarante-cinq et même cinquante dans chaque wagon à bestiaux ». Le convoi traverse la Grand-duché du Luxembourg, passe par les villes de Mayence, Francfort, Erfurt, pour terminer son périple à Magdebourg.

11 septembre – Magdebourg : « Il était une heure du matin : aussitôt notre arrivée, après nous avoir fait placer sur les rangs, on nous a conduits dans un vaste camp dressé pour nous loger. Les premières compagnies seulement eurent de la paille et une couverture par homme ; à nous, on nous a donné à chacun une couverture, c’était assez pour nous contenter, et nous avons passé une bonne nuit ».

12 septembre : « Il en fût ainsi pendant quelques jours, puis ils nous donnèrent à chacun un plat en terre et une cuiller que nous devions conserver. La nourriture du matin, dont je parlais tout à l’heure, consistait en un peu de farine délayée dans l’eau, et un peu de beurre ; mais ce beurre passait le plus souvent auprès des marmites de sorte que cette colle, comme nous l’appelions, n’était pas quelque chose de bon. A midi, on nous donnait une petite portion de viande, puis le rata aux pommes de terre avec du riz, des haricots ou de l’orge.

Puis, on nous conduisit au travail tous les jours depuis une heure après midi jusqu'au soir. Nous étions occupés aux fortifications, à servir les maçons. Pour y aller, on nous faisait traverser la ville, nous avons remarqué qu’elle était jolie, et qu’elle renfermait d’aussi beaux magasins que ceux de France. Pendant quelques temps, nous avons touché trois sous par jour pour notre travail, mais l’habitude de payer s’est passée, de sorte qu’on travaillait pour le roi de Prusse… ».

Fin septembre : « Vers cette époque, je fus malade à mon tour, mais pas sérieusement, la fatigue en devait être la seule cause. Je suis allé à la visite pendant une quinzaine de jours (car il y avait au camp une infirmerie, et chaque jour venait un docteur pour passer la visite). Au bout de ce temps, je me suis rétabli assez bien, et jusqu’au moment où j’écris, je n’ai eu pas trop à me plaindre du côté de la santé ».

Fin octobre : « Vers la fin d’octobre, il nous fallut quitter le camp, nous sommes venus dans une baraque. Un magasin d’artillerie, où nous étions assez bien logés : nous avions chacun une paillasse et une couverture. C’est là qu’ils commencèrent à nous retirer un repas, de sorte que nous n’avions plus que deux fois à manger par jour. Le matin, un jour le café, un jour la colle ; le soir, le rata et un pain de quatre livres pour quatre jours ; on faisait aussi quelquefois une distribution, soit de lard, de beurre, ou des harengs, mais le plus souvent des harengs. Voilà notre ordinaire, heureusement, les jours étaient courts, sans quoi on aurait eu beaucoup plus à souffrir de la faim.

15 décembre 1870 – Janvier 1871 – Magdebourg : « Vers le quinze décembre, ils commencèrent à monter une machine pour nous chauffer au moyen de la vapeur. Mais cette opération était si lente que nous n’avions pas l’espoir d’en connaître l’effet cet hiver. En attendant, vers le 1er janvier, ils donnèrent deux poêles dans chaque chambre, mais qu’est-ce que c’était, pour une chambre de 60 mètres de long, par un froid de -25°, et surtout que le charbon nous manquait la moitié du temps. Mais nous regrettons de ne pas avoir passé tout l’hiver dans ce nouveau domicile. Car sur une trentaine de mille que nous étions à Magdebourg, le nombre de morts est tout près d’atteindre le chiffre énorme de 4.000. Voilà en abrégé à peu près tout ce qui me concerne. Car pour détailler tout, il faudrait faire un gros livre… ».

« Les hommes de la compagnie étaient bien plus malheureux, car ils étaient forcés d’aller travailler dehors, même par le plus grand froid, et lorsque l’un d’eux cherchait à s’en échapper, ou qu’on avait quelque chose à lui reprocher, sa punition était celle d’un peuple sauvage : on l’attachait dehors à un poteau, par les pieds et les épaules, pendant des heures entières, exposé aux rigueurs du temps. Je me trouvais heureux auprès d’eux. Jugez donc de ce qu’on avait à souffrir avec un peuple aussi barbare. C’est seulement un aperçu pour vous faire connaître notre position. Je ne vous donne pas plus de détails sur les coups de plat de sabre qu’on recevait, lorsqu’on n’obéissait pas assez promptement, lorsqu’on n’était pas levé assez matin ou pour tout autre motif. Le code pénal auquel nous étions assujettis contenait les peines les plus sévères pour les moindres bagatelles. Beaucoup contenaient la peine de mort et d’autres la citadelle pendant plusieurs années et même perpétuité. Des prisonniers de guerre n’auraient cependant pas dû être traités si rudement ».

Depuis le 28 janvier 1871, la convention d’armistice est signée entre la République française et l’Empire d’Allemagne. A titre de gage sur les sommes colossales que la France doit régler à son ennemi, le tiers nord-est du pays sera occupé jusqu’au 16 septembre 1873.

A cette date, les survivants des camps de prisonniers en Allemagne sont rentrés dans leurs foyers ; bien souvent à pieds…

Sources : Ces lettres ont été publiées par MR Alain BAUDOT, sur son blog – www.bauds.fr

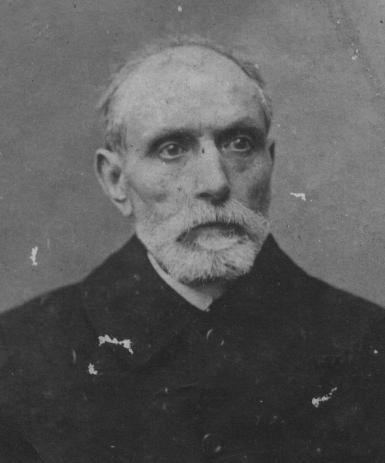

Arthur Baudot (photographie de 1920).

/image%2F1492174%2F20200511%2Fob_280a1c_nouveau-logo-sf.jpg)

/image%2F1492174%2F20150326%2Fob_7141fa_2011-11-11-issy-009.jpg)