Publié le 7 Avril 2024

Commando de l’Air n°10.

« Nous sommes conduits à la base 146 de Réghaïa où sont installés les commandos parachutistes de l’air 10 et 20. Ce sont des unités de 102 hommes chacune : 5 officiers, 22 sous-officiers et 75 militaires du rang. Les commandos sont articulés en équipes de 5 ou 6 hommes ; un groupe est formé de deux équipes, ce qui correspond au chargement moyen d’un hélicoptère H-34 (une section réunit deux groupes). Les commandos rayonnent sur toute l’Algérie et sont utilisés comme unités d’interventions parachutées ou héliportées. Ils permettent, entre autres, de diriger la chasse aérienne sur des positions ennemies.

Mais avant d’être commando, il nous faut apprendre le métier de soldat. Pour cela, une bonne condition physique s’impose : lever tous les matins à 6h et footing de 8 kilomètres dans le sable non loin de la base. Puis vient le parcours du combattant : l’analyse méthodique de chaque obstacle permet d’effectuer l’exercice en un minimum de temps. A cela s’ajoute le « close combat » : apprendre à tuer une sentinelle à mains nues ou avec un poignard. Tous les rudiments du combat rapproché nous sont enseignés. L’étude de l’armement des fusils, des fusils mitrailleurs, de la mitraillette Mat 49, avec démontage et remontage rapide, complète les premières formations. Viennent ensuite des tirs avec toutes ces armes et le lancer de grenades. Puis les longues marches sous un soleil de plomb avec armes et sacs de 25 kg. Nous apprenons également à progresser sur le terrain, à analyser les explosifs, à porter un blessé sur 200 mètres. Je sors épuisé de ces journées…

Arrive enfin le stage parachutiste. Il commence par l’apprentissage du roulé-boulé et par sortir d’un avion factice. Fini le temps du jeune Claude craintif et antimilitariste. Je suis devenu un vrai guerrier, bien aidé en cela par l’action psychologique de certains de nos instructeurs. »

Le stage de parachutiste.

« Pour être parachutiste, il faut six sauts. A cette époque, un parachutiste arrivait bien plus vite au sol qu’aujourd’hui. Il fallait donc parfaitement maîtriser le roulé-boulé. Nous en avons fait des centaines ! Un jour, un sous-officier nous indique que notre premier saut est avancé pour une quelconque raison. Le saut à l’élastique, d’une tour de 30 mètres, est alors annulé. Un bon point pour nous : tous les anciens nous ayant dit que c’était là un exercice des plus stressants.

Me voilà donc dans l’avion. Une première pour moi, comme pour bon nombre de camarades. J’ai peur. Aurais-je le courage de franchir la porte ? Avant de monter dans l’avion, personne ne dit mot. Les visages sont blancs. On tremble. Mais je vois arriver un copain encore plus mort de trouille que moi. Allons Claude ! Tu ne vas pas te dégonfler ! Mon copain, placé juste devant moi me dit : « A la lumière verte, tu n’hésites pas. Tu me pousses ». Cela m’a donné du courage. J’ai accroché mon mousqueton puis ai serré bien fort mon parachute ventral contre mon camarade. Ne pensant qu’à cela : le pousser et suivre derrière. Cela s’est bien passé. J’ai fermé les yeux, franchi la porte et j’étais en l’air. A l’occasion de ces six sauts – dont un de nuit et un à faible altitude – j’ai vu plus d’un camarade poussé – qui à la main qui à coups de pied – à la porte fatidique. Mais finalement, ce qui m’impressionnait le plus c’était l’arrivée au sol, peut-être à vingt à l’heure. Là, il faut bien faire le roulé-boulé.

Une fois, j’atterris au moment même d’une bourrasque. Elle s’engouffre dans mon parachute et me traîne sur une assez longue distance sans pouvoir me dégrafer. Un copain est sur mon passage. Il attrape la voilure et la dégonfle. Camaraderie parachutiste ! Une autre fois, j’atterris sur un champ pierreux : jambe cassée ! Mais j’y reviendrai.

A l’issue du stage, j’obtiens mon brevet de parachutiste ; le numéro 131872 ».

Nous prenions le plus souvent l’avion Nord-Atlas et nous sautions à l’arrière. Du Dakota, nous sautions sur le côté. J’aimais mieux. Quand nous prenions l’hélicoptères, c’étaient généralement des Sikorski. La fameuse banane que tous les anciens d’Algérie ont bien connu. Et en camion, nous étions assis en rang, l’arme entre les jambes prêts à sauter à la première alerte.’

Entre deux sauts, on apprend le défilé au pas, accompagné de notre chant : « Qu’il est doux de mourir à 20 ans pour la France ». Mourir pour la France je veux bien. Et si j’avais eu 20 ans en 1944, je me serais engagé dans la Résistance. Là, nous sommes en Algérie. J’estime que j’y ai été envoyé pour une autre cause ».

Baptême du feu.

« Passé l’obtention du brevet para, nous sommes déployés sur le terrain. Nous ne sommes plus ces jeunes gars chétifs : après des semaines d’un entraînement intensif au combat, nous n’avons plus un poil de graisse, que du muscle. Les tirs, les longues marches, le parcours du combattant, les sauts ; tout ceci nous a transformé.

Au cours des deux premiers mois, les officiers nous envoient faire quelques opérations de bouclage et des interpellations. Nous ne tirons pas un coup de feu. Les anciens nous toisent : « Hé, les bleus, tout ça est bien beau, mais vous n’avez pas encore eu votre baptême du feu ». Ce jour devait arriver rapidement : nous étions en alerte depuis le matin sur un piton, les hélicoptères à proximité

L’infanterie effectuait alors un bouclage et avait réussi à enfermer une bande de rebelles dans une cuvette. C’était donc à nous d’y aller. Branle-bas de combat, nous prenons les hélicos et nous descendons à côté des soldats de l’infanterie. Ils nous indiquent les planques des ennemis. Nous avançons. Et là, tout à coup, c’est la pétarade. Une balle arrive à quelques centimètres de mon pied ; d’autres passent un peu plus loin de moi. J’ai peur. Je me planque derrière un arbre. Le sergent me dit de tirer en direction des ennemis. J’ouvre le feu. Je distingue mal les fellaghas. Il y a une accalmie. Deux paras ayant fait l’Indochine descendent rapidement : le premier porte un fusil mitrailleur, le second n’a que quelques grenades. Ils tirent sans discontinuer. Les grenades font mouche. Un drapeau blanc se lèvre : cessez-le-feu. Nous nous précipitons : les rebelles ont les bras en l’air. Sur le groupe de quinze, il y a cinq morts et plusieurs blessés. Nous les rassemblons et commençons à marcher : les valides soutiennent les blessés.

A un kilomètre environ de l’engagement se tiennent les camions de l’infanterie. Les soldats y font monter les prisonniers et rentrent à leur campement. Quant à notre commando, il passe la nuit à la belle étoile. Non loin se font entendre des cris et des gémissements : ce sont les pleureuses, une coutume locale. Ces femmes algériennes qui hurlent la souffrance de la perte d’un mari, d’un fils. Leurs cris nous glacent les os. Je ne me souviens plus combien de temps cela a duré, mais ce fut long et très pénible ».

Un accrochage.

« Une autre fois, nous étions en attente sur une base aérienne. Le départ était proche. Un bouclage était en cours. Nous étions à côté des hélicoptères avec tout notre équipement de combat. Après une longue attente, le départ est enfin ordonné : si la bande de rebelles a été repérée et entourée par des soldats, c’est à nous, les commandos, de finir le boulot. Nous voilà de nouveau au combat. La peur est toujours présente. Indomptable. On nous dépose à 300 mètres du groupe de combattants algériens. Chaque section est en position. Il va falloir y aller. Notre sergent nous donne l’ordre de progresser en faisant des bonds de 50 mètres. Je suis à 60 mètres de l’objectif. Une autre section est dessus. Ça pétarade fortement. Lorsque notre section arrive tout est fini. Six rebelles sont tués. Il y a également deux blessés. Deux ânes qui portaient le ravitaillement sont là. Nous les faisons sauter avec leur chargement.

Je n’ai pas participé à ce combat. Mais le stress était bien là : lorsque nous allions au combat cela passait souvent par une très longue attente près des hélicoptères. L’heure de départ était lancée. Les hélicos faisaient rugir leurs moteurs avec un bruit assourdissant. Nous montions dedans. Mais pour beaucoup d’entre-nous, c’était avec la peur au ventre et la chair de poule. Cela m’a tellement marqué que 65 ans après, lorsque j’entends un hélicoptère, son bruit me rappelle immédiatement l’Algérie.

J’écris des lettres à mes parents. Je choisis mes mots – l’armée peut ouvrir les courriers – mais je parle d’opérations et d’ennemis tués comme si l’on jouait à la balle au prisonnier ».

Timimoun.

« Un matin on nous annonce que nous allons partir en opérations pour plusieurs jours et que nous serons accompagnés de caméramans des armées qui sauteront avec nous.

Notre compagnie prend l’avion et est parachutée dans le désert autour d’une oasis. Nous ne savions pas comment nous serions accueillis. Nous prenons position. Des soldats fouillent l’endroit. Nous appréhendons deux suspects et un « droit commun » que nous emmenons avec nous. Nous sommes filmés pendant toute l’opération. Un officier négocie avec des chameliers pour avoir des chameaux afin de porter du matériel. Nous voilà munis de six chameaux qui nous accompagneront sur les 85 km du retour, dans le sable, pour rejoindre Timimoun.

Comme mes camarades, j’étais bien entraîné, mais marcher dans le sable, munis de rangers n’est pas simple. Nous nous enfonçons alors que les chameliers avancent sans problème. Nous sommes obligés d’avoir le rythme suivant : 50 minutes de marche et 10 minutes de repos. Nous allons d’oasis en oasis. Et lorsque nous en quittons un, les tams-tams se mettent à résonner pour prévenir le suivant de notre arrivée. Là, une bonne partie de la population fait deux rangées et nous passons entre eux comme si nous étions des sportifs ou des personnalités. A chaque fois l’accueil est chaleureux. J’ai un souvenir que je n’oublierais jamais : ces braves gens étaient si enthousiastes de nous voir passer chez eux qu’ils nous ravitaillaient en eau, figues et dattes. Et ce, à chaque oasis. Nous mîmes trois jours pour faire les 85 km, mais ce fut un souvenir inoubliable.

Retour en métropole… à Percy.

« J’ai dit avoir raté un atterrissage sur un champ pierreux. Résultat : des fractures aux deux malléoles tibia et péroné. Je fis ma convalescence en Algérie puis fut envoyé à l’hôpital de Percy pour y passer des visites de contrôle afin de savoir si je pouvais être de nouveau envoyé sur le terrain.

Le médecin-commandant regarde mes radios. Il me dit : « Tout est parfait. Si vous voulez ressauter, je vous renvoie là-bas. Sinon, je vous fais finir votre service militaire en métropole ». Je lui dis que je préférerais rester en France. « C’est bon » me répond-t-il en ajoutant une pension de 15 %. Par la suite, j’appris que ce médecin était contre la guerre en Algérie. Cela avait été ma chance ».

Et puis arriva Jacqueline.

« J’avais 22 ans. Elle en avait 19. Ses parents ne prenaient pas des vacances. Ils avaient donc décidé d’envoyer la jeune Jacqueline chez une tante à Quiberon. Mes parents connaissaient les siens. Cela rapproche… Je la vois. Elle est assise, en train de tricoter. C’est la chance de ma vie. Je vais essayer de me placer. Et pendant huit jours, nous ne sommes pas quittés. Les vacances terminées, nous fûmes séparés. Mais ce fut pour mieux nous retrouver quelques semaines plus tard, grâce aux parents. Je plus au père de Jacqueline. Sa mère ne tarda pas à me dire « vous avez l’air de plaire à mon mari » … Quand on a les parents dans la proche, c’est presque gagné ! Depuis, Jacqueline et moi, nous ne nous sommes plus quittés ! ».

Sources :

- Archives familiales Claude Vassal.

- Entretiens avec le Souvenir Français – 2023-2024.

- Archives du Comité du Souvenir Français d’Issy-Vanves.

- Encyclopédie Wikipédia.

- Service historique de la Défense – Site « Mémoire des hommes » du ministère de la Défense.

/image%2F1492174%2F20200511%2Fob_280a1c_nouveau-logo-sf.jpg)

/image%2F1492174%2F20150326%2Fob_7141fa_2011-11-11-issy-009.jpg)

/image%2F1492174%2F20240407%2Fob_d640f0_claude-vassal-2.png)

/image%2F1492174%2F20240407%2Fob_4b7347_claude-vassal-1.png)

/image%2F1492174%2F20240407%2Fob_c05207_claude-vassal-2.png)

/image%2F1492174%2F20240407%2Fob_a6d70c_claude-vassal-3.png)

/image%2F1492174%2F20240407%2Fob_a9b133_claude-vassal-4.png)

/image%2F1492174%2F20240407%2Fob_3789b1_cusson-commando-parachutiste-de-l-air.png)

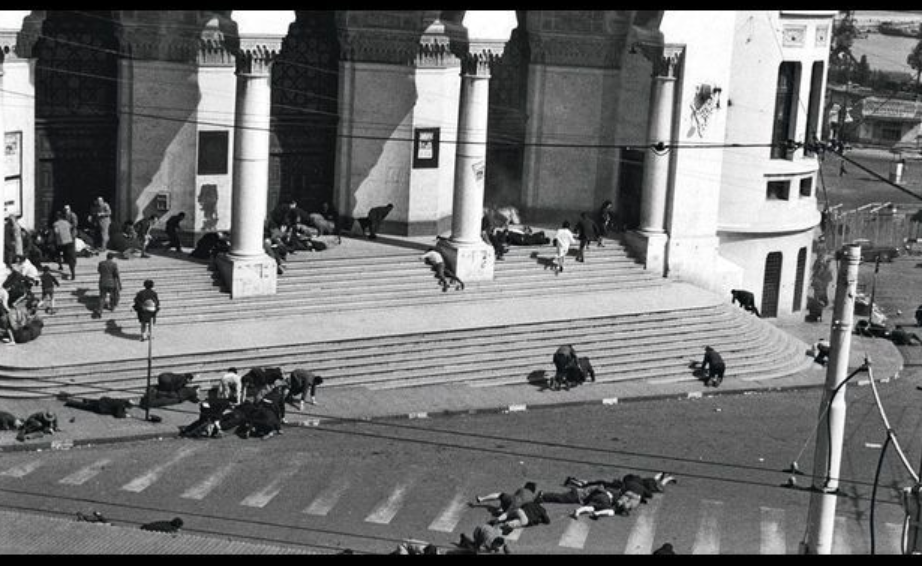

/image%2F1492174%2F20240407%2Fob_1fa24a_reghaia-defile-du-cpa-10.jpg)

/image%2F1492174%2F20240407%2Fob_82801f_claude-vassal-1.png)

/image%2F1492174%2F20230819%2Fob_3942cf_59e-bg.png)

/image%2F1492174%2F20220918%2Fob_4e7c1e_tirailleurs-algeriens.png)

/image%2F1492174%2F20220723%2Fob_b9c4c9_artillerie-en-algerie.png)

/image%2F1492174%2F20220312%2Fob_e9e161_3e-rpc.png)

/image%2F1492174%2F20211009%2Fob_e5ecf7_121e-ri.png)

/image%2F1492174%2F20210404%2Fob_4dcae6_boissinot-vanves.png)

/image%2F1492174%2F20210404%2Fob_8bf5a9_fageol-vanves.png)