La Roumanie pendant la Première Guerre mondiale.

Après être restée neutre pendant près de deux ans, la Roumanie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie et à l’Allemagne à la fin de l’été 1916. Mal préparé à un conflit de cette échelle, le pays, dans un premier temps, est forcé de reculer face à la poussée ennemie et d’accepter l’occupation allemande sur une partie de son territoire tandis que le gouvernement, la famille royale et l’état major général se replient à Iaşi dans le Nord-est du pays. La France décide alors d’envoyer, dans la partie restée libre, une mission d’assistance militaire commandée par le général Berthelot, qui a pour mission d’aider à la réorganisation et à la formation de l’armée roumaine. Cette assistance s’accompagne de livraisons d’armes et de munitions de nature à donner à cette armée rénovée les moyens d’affronter ses adversaires.

Les victoires roumaines survenues au cours de l’été 1917, lors des batailles héroïques sur la ligne du Siret (dont celles de Mărăşti et Mărăşeşti) vont durablement marquer la conscience nationale. Toutefois, le gouvernement roumain doit signer l’Armistice de Focşani (9 décembre 1917) car la chute du régime tsariste intervenue à l’automne a entrainé un isolement territorial de la Roumanie vis-à-vis de ses alliés, coupant les lignes logistiques indispensables à sa survie. Le général Berthelot et sa mission sont contraints de quitter le territoire roumain quelques mois plus tard.

Toutefois à la suite de l’effondrement du front bulgare, qui conduit à la capitulation de la Bulgarie, Berthelot est rappelé sur ce qu’on appelait alors le « front d’Orient », pour prendre la tête de l’armée du Danube qui doit libérer la Roumanie en passant par le sud. Dans le même temps une seconde mobilisation est déclenchée par les autorités roumaines peu avant l’armistice de Rethondes qui met fin à la Première Guerre mondiale. Cet armistice ne signifie pas pour autant le retour immédiat des troupes françaises en métropole. Les militaires français vont rester sur le territoire roumain et ses marges jusqu’à la signature des traités de paix et la consécration de la Grande Roumanie, en 1919.

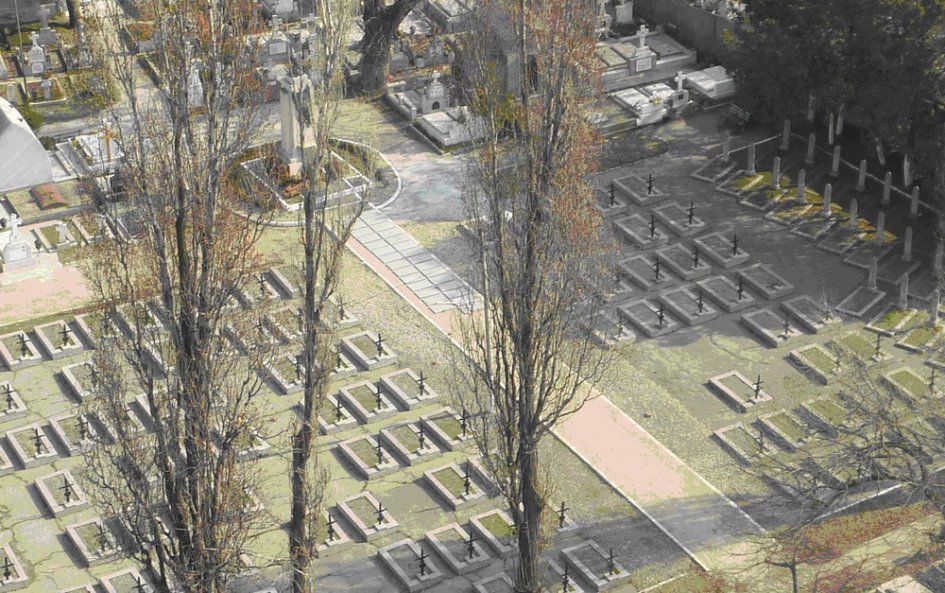

Le carré militaire du Cimetière Bellu de Bucarest.

Ce cimetière, qui se trouve au sud de la ville, a été créé en 1858. Il fait partie des plus importants ensembles funéraires de Bucarest et il est souvent comparé au cimetière du Père Lachaise car de nombreux personnages célèbres y sont enterrés et l’agencement comme la décoration des tombes donnent au lieu un caractère pittoresque et romantique.

Le carré militaire français a été installé à cet endroit dans l’entre-deux guerres dans une parcelle d’honneur située dans une partie du cimetière réservée aux militaires. On accède d’ailleurs au carré militaire français par une allée qui traverse, sur une vingtaine de mètres, des caveaux familiaux où sont inhumés des militaires roumains connus ou moins connus. On trouve, dans le carré français, 136 tombes individuelles de soldats tués au cours de la Première Guerre mondiale. Le carré en lui-même se divise en trois parties, deux carrés de croix latines et un carré musulman. Les tombes musulmanes sont reconnaissables à leur stèle spécifique orientée en direction de la Mecque et portant une inscription du Coran ainsi que le croissant et l’étoile. Les tombes des soldats chrétiens sont surmontées de croix métalliques dites du « souvenir français » dont le modèle fut créé au cours des années 1920. Fabriquées en fonte, elles sont en forme d’épée plantée dans le sol. Elles sont ornées d’une palme qui fait référence au sacrifice des militaires enterrés et d’une réplique de la croix de guerre qui fut une médaille décernée au cours de la Grande Guerre aux soldats dont le comportement avait été exceptionnel ou héroïque au combat.

L’ensemble est complété par un monument de pierre, haut de 4,5 m, au sommet duquel est installé un coq de bronze. Sur sa face avant le monument comporte une décoration en bronze qui rappelle un trophée à l’antique sur lequel on peut voir un casque Adrian de l’armée française et une branche de laurier. Chaque année, à l’occasion du 11 novembre, l’Ambassade de France organise dans le carré français de Bellu une cérémonie d’hommage aux morts pour la France de toutes les guerres. La communauté française et les autorités roumaines y participent en grand nombre. Il est touchant de constater que les tombes des soldats français font aussi l’objet d’un hommage régulier de la part d’anonymes. Il n’est pas rare en effet de voir tout au long de l’année des fleurs ou des bougies déposées sur les tombes.

Le carré militaire du cimetière "Eternitatea" d’Alexandria.

Le carré militaire français est situé dans le cimetière "Eternitatea », lui-même situé à l’entrée nord-est de la ville d’Alexandria, au bord de la route qui relie la ville à Bucarest. Les tombes de soldats français sont regroupées dans une parcelle où sont aussi inhumés des soldats allemands, bulgares, roumains et turcs. Il y a aussi la tombe d’un soldat américain. Les travaux de fondation du cimetière militaire ont débuté en 1921. Le cimetière à trouvé sa forme actuelle huit ans plus tard, en 1929, à la suite de travaux de restructuration.

On trouve, dans le cimetière d’Alexandria, les corps de soldats des 4e et 8e régiment d’infanterie coloniale qui ont fait partie de l’armée du Danube. Les soldats de ces régiments ont trouvé la mort au cours du mois de décembre 1918 très certainement des suites de maladies ou de blessures infligées lors des affrontements. En effet, après l’effondrement du front bulgare au cours du mois de septembre 1918 et l’armistice signé par la Bulgarie le 30 septembre, les effectifs de l’Armée d’Orient et de l’Armée du Danube (créée le 28 octobre), ont franchi le Danube le 10 novembre sans que de grandes résistances soient rencontrées, avec pour objectif de libérer Bucarest.

Cependant, on trouve également dans ce cimetière de nombreux soldats morts au printemps et à l’été 1918. C’est-à-dire avant l’offensive de novembre. Leur présence est certainement liée à l’existence d’un camp allemand de prisonniers dans la région d’Alexandria dès 1917. C’est par exemple le cas des soldats du 41e régiment d’infanterie coloniale et du 4e régiment de zouaves dont les tombes indiquent qu’ils sont morts au printemps et à l’été 1918. Leurs régiments se battaient en décembre 1918 sur le front de l’Ouest.

Le carré français de la parcelle militaire de Timisoara.

Les tombes des soldats français et roumains morts pendant de la Grande Guerre dans la région du Banat sont regroupées dans une partie du cimetière civil de Timişoara. Inaugurés au cours de l’année 1934 à la suite du regroupement des tombes situées dans plusieurs communes de la région, les carrés français et roumains présentent une certaine symétrie de forme. La parcelle militaire est composée de deux rangées de tombes (24 au total).

Ces soldats français sont morts dans la région du Banat (dont Timişoara est la principale ville) dans le cadre d’une mission d’interposition confiée à l’armée du Danube entre novembre 1918 et août 1919, avant que le sort du Banat ne soit définitivement réglé par les traités de paix. La plupart des hommes enterrés à Timişoara sont morts de maladie. Cependant un des officiers inhumés dans ce carré (Tupin, Gabriel, Ferdinand, René) est mort des suites de ses blessures de guerre. Le 24 mars 1919, il a été blessé durant des heurts entre les troupes françaises et un contingent hongrois de Bolchéviques qui traversait en train le Banat en direction de Budapest. Deux jours plus tard, cet officier a été inhumé avec un de ses hommes tombé à ses cotés, avec les honneurs militaires et en présence de la population locale.

Carré militaire français de Slobozia.

Le carré militaire français de Slobozia se trouve dans le cimetière militaire international situé au centre-ville. Bien qu’il ait été inauguré en 1922, les aménagements du cimetière se sont poursuivis jusqu’en 1932. Il figure aujourd’hui, comme les autres cimetières militaires, sur la liste des monuments historiques de Roumanie. Ce cimetière regroupe les corps de soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale dans cette région : 215 Français (dont 214 musulmans), 18 Allemands, 142 Indiens, 1493 Turcs, 10 Britanniques et 77 Roumains.

La présence de soldats français est essentiellement due à l’existence d’un camp allemand de prisonniers dans cette région au cours des années 1917 et 1918. Les soldats qui y étaient internés étaient majoritairement employés dans les travaux pour lesquels les Roumains mobilisés manquaient. Souvent mal nourris et vivant dans des conditions d’hygiène déplorables, dans une région où les hivers sont rudes alors qu’ils venaient du nord de l’Afrique, ces soldats sont dans leur majorité, morts de maladie.

Le soldat Mohammed Gheraïnia dispose d’un monument particulier au cœur du carré français. Originaire d’une famille de notables algériens, il a apporté une assistance médicale à de très nombreuses personnes, prisonnières ou non. Il jouissait par conséquent d’un très grand prestige auprès de ces compagnons de captivité et vraisemblablement aussi auprès de la population locale. Lors d’une sortie du camp, dans des conditions qui restent encore peu claires (soit pour fuir, soit pour apporter des soins à un habitant), il a été considéré comme évadé et il a été fusillé ou abattu en tentant de fuir. Un second monument rappelant sa mort est situé, en ville, à l’endroit même où il est tombé.

Le caveau militaire français de Iași.

Le caveau militaire français de Iaşi se trouve dans le cimetière civil « Eternitatea » de la ville, lui-même situé dans la rue Eternitate. Créé au cours de l’année 1920, le caveau est partagé en deux par un couloir. De part et d’autre de ce dernier se trouvent 48 niches maçonnées, sur l’intégralité desquelles il n’existe que 10 plaques nominatives. Au dessus du caveau se dresse un monument en forme d’obélisque réalisé par Salvador Scutari et orné d’une plaque de marbre portant l’épitaphe suivante : « Aux Français morts en Roumanie en 1916-1918 ».

Le carré militaire français de Contanța.

Constanța est la plus grande ville portuaire de la côte roumaine sur la mer Noire. Elle héberge dans le cimetière central de la ville, une parcelle militaire roumano-française. Cette parcelle regroupe en réalité des soldats roumains, français, allemands et turcs tombés pendant la guerre de Crimée (1854-1856) et la Première Guerre mondiale. Le carré militaire français se trouve dans la partie occidentale de cette parcelle. Il est organisé en deux carrés de 19 tombes chacun, qui accueillent les corps de soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale (28 croix latines, 9 stèles musulmanes et une stèle asiatique). L’allée centrale conduit à trois monuments : un monument roumain qui rappelle un naufrage intervenu en 1906, un monument du Souvenir Français en mémoire des soldats français initialement enterrés à Constanţa mais dont les corps ont été ensuite rapatriés en France et un monument central qui rend hommage aux soldats morts pendant la Guerre de Crimée et dont les ossements se trouvent dans une crypte située au milieu du cimetière.

Carré militaire français de Galați.

Le carré militaire français de Galaţi est situé dans le cimetière "Eternitatea", lui-même situé sur le boulevard George Cosbuc. Ce dernier regroupe aussi des tombes et des ossuaires où sont enterrés des soldats roumains, allemands et soviétiques morts au cours des deux guerres mondiales.

Le carré français qui est, lui, uniquement consacré à la Première Guerre mondiale, a été aménagé au cours des années 1920. Les premiers travaux de mise en forme des tertres et d’installation des croix du type « Souvenir Français » ont débuté au cours de l’année 1921. On y trouve 51 tombes individuelles de soldat français alignées sur trois rangées. Le tout forme un carré de tombe entouré par une clôture faite de piliers et de chaînes. L’ensemble est complété par un monument rendant hommage aux soldats français inhumés dans ce même carré.

Au cours de la Grande Guerre et dès le mois de décembre 1916, une mission médicale française s’est installée dans la ville de Galaţi. Cette mission a accueilli jusqu’à 50.000 blessés à la suite de l’évacuation de Bucarest. Un des membres de cette mission médicale, le médecin-major Germain, a très vite succombé au paludisme (sa tombe se trouve encore dans le carré militaire français). Mais la très grande majorité des soldats français inhumés dans ce carré sont morts après l’Armistice de 1918. Ces soldats français ont trouvé la mort au cours des années 1919 et 1920 le plus souvent à la suite d’accidents ou de maladie. Les troupes françaises on en effet eu l’ordre d’occuper la Bessarabie afin d’empêcher la Russie de s’attribuer ce territoire avant la fin des négociations des traités de Paix.

Aujourd’hui, le carré militaire français est entretenu par la fondation IKON qui joue également un rôle très important dans l’organisation des cérémonies du 11 novembre. Ces cérémonies permettent de transmettre aux jeunes générations le souvenir de ce conflit et de conserver la mémoire de l’implication française en Roumanie. L’engagement de la fondation IKON a également permis de préserver les croix du type « Souvenir Français » qui portent toujours aujourd’hui la couleur « bleu horizon » qui recouvrait ces croix au moment de leur installation.

Sources :

- Site Internet : www.cheminsdememoire.gouv.fr dépendant du Ministère de la Défense.

- Ambassade de France en Roumanie - 13-15 rue Biserica Amzei, 010392 Bucarest - Secteur 1

- Site internet de l’ambassade de France en Roumanie : https://ro.ambafrance.org/

- Photographies : Ministère des Affaires étrangères.

- Délégué général du Souvenir Français en Roumanie : Serge Sorinel RAMEAU - 9, rue Giuseppe Verdi - BUCAREST Secteur 2 20257 - Mail : serge.rameau@gmail.com

/image%2F1492174%2F20200511%2Fob_280a1c_nouveau-logo-sf.jpg)

/image%2F1492174%2F20150326%2Fob_7141fa_2011-11-11-issy-009.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_6ab0c0_20230129-080521.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_b8d2ee_20230129-075837.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_a56e67_20230129-080219.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_02d0a8_20230129-080250.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_683db9_20230129-080308.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_fd1a20_20230129-080359.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_3bbb81_20230129-080424.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_2054e7_20230129-080454.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_41b7eb_20230129-080503.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_2ea1e7_20230129-080521.jpg)

/image%2F1492174%2F20231214%2Fob_6e9d9c_20230129-080819.jpg)

/image%2F1492174%2F20231206%2Fob_f5a2a3_11-11-22-petit-lac.png)

/image%2F1492174%2F20231206%2Fob_5f5f25_11-11-22-petit-lac.png)

/image%2F1492174%2F20231206%2Fob_ea6c15_petit-lac-2.png)

/image%2F1492174%2F20231206%2Fob_3e6ca3_petit-lac-3.png)

/image%2F1492174%2F20231206%2Fob_f7d19f_petit-lac-4.png)

/image%2F1492174%2F20231206%2Fob_30663e_petit-lac-5.png)

/image%2F1492174%2F20231203%2Fob_468542_libye-cimetiere-militaire-francais-t.jpg)

/image%2F1492174%2F20231203%2Fob_2b9004_libye-cimetiere-militaire-francais-t.jpg)

/image%2F1492174%2F20231203%2Fob_3d4000_tobrouk-1.png)

/image%2F1492174%2F20231203%2Fob_cfa84f_tobrouk-2.png)

/image%2F1492174%2F20231203%2Fob_a39b10_tobrouk-3.png)

/image%2F1492174%2F20231203%2Fob_46c8fc_tobrouk-4.png)

/image%2F1492174%2F20231203%2Fob_5034ac_tobrouk-5.png)

/image%2F1492174%2F20231203%2Fob_ec7e66_tobrouk-6.png)

/image%2F1492174%2F20231203%2Fob_1e2656_tobrouk-7.png)

/image%2F1492174%2F20211228%2Fob_e5a1cd_lieux-monument-entree-cimetiere.jpg)

/image%2F1492174%2F20211228%2Fob_6bdb57_lieux-monument-entree-cimetiere.jpg)

/image%2F1492174%2F20211228%2Fob_33885d_lieux-cimetiere-bel-air-1.jpg)

/image%2F1492174%2F20211228%2Fob_b69091_lieux-monument-dakar.jpg)

/image%2F1492174%2F20201227%2Fob_2b80b9_uk-brookwood.png)

/image%2F1492174%2F20200604%2Fob_f3687f_langson-1.png)

/image%2F1492174%2F20200604%2Fob_e5ce73_langson-2.png)

/image%2F1492174%2F20200604%2Fob_5fc3c1_langson-3.png)

/image%2F1492174%2F20200604%2Fob_18bbe0_langson-4.png)

/image%2F1492174%2F20200604%2Fob_6aae24_langson-5.png)

/image%2F1492174%2F20200604%2Fob_dfd809_langson-6.png)

/image%2F1492174%2F20200604%2Fob_7f7bcd_langson-7.png)

/image%2F1492174%2F20200604%2Fob_e0a039_langson-8.png)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_600929_alexandria-1.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_91b31b_alexandria-2.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_23a0c9_bellu-2.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_858e77_bellu-3.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_afcc22_bellu.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_b1fd9b_enterrement-roumanie.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_fa9e3d_iasi.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_9ca69d_slobozia-1.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_23f17d_slobozia-2.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_bbc55f_slobozia-3.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_d1d0d6_timisoara-1.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_a399c9_timisoara-2.jpg)

/image%2F1492174%2F20180730%2Fob_c82175_timisoara-3.jpg)