Publié le 24 Octobre 2016

Une éducation militaire.

Auguste Gervais nait le 6 décembre 1857 à Paris VIIIe. Il est le fils d’un négociant parisien, Louis Aimable Gervais, et d'Adeline Joséphine Brochard. En 1870, il entre au lycée Charlemagne, où il entame des études supérieures. Cinq années seulement après la guerre franco-prussienne, il est admis à l’école militaire de Saint-Cyr, d’où il sort en 1877 avec le grade de sous-lieutenant d'infanterie. Il est alors affecté au 129e régiment d’infanterie. Il poursuit par la suite sa formation militaire en intégrant l'École spéciale militaire qu’il fréquente de 1877 à 1879. Dans l’armée, il occupe un rôle d’administrateur. Quelques années plus tard, Auguste Gervais intègre le cabinet du ministre de la Guerre, le général Jean Thibaudin, où il reste du 31 janvier au 9 octobre 1883. C’est à ce moment qu’il commence à côtoyer les principaux hommes politiques de son temps.

Entrée dans la vie journalistique.

Auguste Gervais quitte alors l’armée pour raisons de santé avec le grade de lieutenant de chasseurs à pied et se lance dans le journalisme. D’abord proche des idées socialistes qui apparaissent à cette époque, il va rejoindre progressivement la gauche républicaine animée par les radicaux. Spécialisé dans les questions militaires, il travaille successivement au sein de la rédaction du National (1882-1887), de

En reconnaissance de ses travaux (il a aussi écrit de nombreux ouvrages), Auguste Gervais est fait chevalier de la Légion d’honneur le 14 juillet 1892, avant de devenir également officier de l’Instruction publique. En marge de son activité littéraire, comme beaucoup d’hommes politiques de cette époque, Auguste Gervais est initié à la franc-maçonnerie et intègre

C’est vers 1880 que la vie politique locale commence réellement à se développer à Issy-les-Moulineaux, à l’époque de la première vague d’industrialisation de la commune, tandis qu’on y observe une croissance démographique importante liée à cet essor économique. L’Isséen Auguste Gervais décide alors d’y prendre part.

L’homme politique.

Deux groupes politiques avec des tendances bien distinctes émergent à Issy-les-Moulineaux. Edouard Naud, maire d'Issy-les Moulineaux de 1871 à 1878, se situe plutôt à droite. Tendance opposée aux maires qui vont par la suite se succéder : Auguste Hude, maire de 1884 à 1888 ; Jean Baptiste Charlot, maire de 1888 à 1894 ; Henri-Oscar Mayer, maire de 1894 à 1903, puis de 1908 à 1911, et à Auguste Gervais, encore plus à gauche. La tendance politique de ce dernier tend alors à devenir majoritaire à mesure que la croissance industrielle et par là même la population ouvrière gagnent en importance.

Auguste Gervais se présente lors des élections communales du 1er et du 8 mai 1892 sur la liste conduite par le maire sortant Jean-Baptiste Charlot, qui remporte les élections.

Lors du premier conseil municipal organisé le 15 mai 1892, Auguste Gervais est élu maire-adjoint d’Issy-les-Moulineaux, en même temps qu’un dénommé Sourdive. Une de leurs premières initiatives est, lors de la séance du conseil municipal du 21 avril 1894, de changer l’appellation de vingt-quatre voies de la commune en choisissant des noms tirés de l’histoire révolutionnaire de 1789. C’est ainsi qu’apparaissent la rue de l’Egalité, les rues Danton, Chénier et Desmoulins, la rue de l’Abbé Grégoire. Les philosophes des Lumières sont aussi mis à l’honneur, notamment d’Alembert, Diderot, Rousseau et Voltaire. De ce fait, leur empreinte sur le territoire isséen est toujours visible à l’heure actuelle dans les rues de la ville.

Le 24 septembre 1894, suite à un désaccord avec sa majorité, Jean-Baptiste Charlot décide de démissionner de son fauteuil de maire. Henri-Oscar Mayer lui succède. Auguste Gervais renonce alors à son mandat de maire-adjoint. Il semble avoir suivi la décision de Jean-Baptiste Charlot en restant simplement l’un des vingt-sept conseillers municipaux de

Au-delà de ces élections locales, Gervais remporte de nouveaux mandats électoraux. Membre de la Gauche radicale socialiste, il est élu au Conseil général de la Seine et siège comme représentant du canton de Vanves de 1893 à 1898. Il est même élu président du Conseil général de la Seine de 1896 à 1897.

Lors des élections législatives des 8 et 22 mai 1898, Auguste Gervais est élu député dans l’arrondissement de Sceaux, à savoir la quatrième circonscription de la Seine nouvellement créée, qui regroupe alors Sceaux et Vanves. À la Chambre des députés, Auguste Gervais intervient largement sur les questions militaires. Il prend aussi des initiatives nationales en fonction des événements affectant directement la vie de ses administrés. Par exemple, après une explosion à la cartoucherie de munitions Gévelot le 14 juin 1901, qui fait dix-sept morts et de nombreux blessés, Auguste Gervais est à l’initiative d’une pétition – signée également par deux autres parlementaires, Emmanuel Chauvière et Georges Girou, députés de la Seine qui résident à Issy-les-Moulineaux –, à l’adresse des parlementaires afin de permettre d’indemniser les familles des victimes.

Lors des élections législatives suivantes du 27 avril et du 11 mai 1902, Auguste Gervais est réélu de justesse avec 8 552 voix face au candidat de

Maire d’Issy-les-Moulineaux.

Auguste Gervais devient maire d’Issy-les-Moulineaux le 22 mars 1903. Radical socialiste, il reste à la tête de la commune jusqu’en 1908. Pour mémoire, il faut rappeler qu’au moment du recensement de 1901, la commune compte 930 maisons reparties en 4 327 ménages, regroupant au total 16 639 habitants. Le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales en 1903 est de 3 890 (les femmes n’ayant pas encore obtenu le droit de vote).

Suite aux élections législatives des 6 et 20 mai 1906, Auguste Gervais est réélu dans la 4e circonscription de

Membre du groupe de la gauche démocratique, Auguste Gervais fait partie de la commission militaire du Sénat. Il intervient fréquemment sur les textes de lois discutés au palais du Luxembourg, notamment sur le budget, le recrutement et les moyens matériels de l’armée. Alors qu’il continue à s’intéresser aux questions coloniales, il assure le secrétariat du groupe colonial du Sénat en 1910 et en 1914, et la vice-présidence du groupe d'études algériennes du Sénat en 1910.

Concernant les questions économiques, Auguste Gervais s’illustre particulièrement au sein de la commission des finances du Sénat. Il siège à la commission pour l’assistance aux familles en difficulté en 1909 et œuvre beaucoup en faveur de la mise en place d’un système de retraite pour les ouvriers et les paysans.

Mort pour la France.

Au cours de

Le 24 août 1917, au retour d’une mission d’inspection des avant-postes du front, effectuée en qualité de rapporteur de la commission de l'armée du Sénat, Auguste Gervais est victime d’un accident de voiture. Transporté en urgence à l’hôpital Boucicaut dans le XVe arrondissement de Paris, il y décède quelques jours plus tard, dans la nuit du 30 au 31 août 1917. Il a alors 60 ans.

Auguste Gervais est inhumé au cimetière communal d’Issy-les-Moulineaux. Un médaillon en bronze à son effigie est placé sur la stèle de son monument funéraire. Décoré de la Croix de guerre, Auguste Gervais obtient le titre de Mort pour

« Mon arrière-grand-père », par Béatrice Liébard.

En complément du texte rédigé ci-avant par Monsieur Thomas Nuk, historien et qui été membre du Souvenir Français d’Issy-les-Moulineaux, voici des éléments fournis par Madame Béatrice Liébard, arrière-petite-fille d’Auguste Gervais et que nous remercions vivement.

- Auguste Gervais épouse en 1882 Françoise-Marie Picoche, avec laquelle ils auront six enfants :

- Fernand, avocat, sous-préfet puis préfet, directeur de la Santé publique au Gouvernement général d’Algérie.

- Villeneuve, secrétaire dans différents cabinets ministériels et qui deviendra publiciste.

- Maurice, directeur de l’hôpital d’Argenteuil.

- Raymond (peu de renseignements).

- René-Pierre (idem).

- Jacques, qui meurt en bas âge.

- Fernand, avocat, sous-préfet puis préfet, directeur de la Santé publique au Gouvernement général d’Algérie.

- En 1911, il se trouve sur le terrain d’aviation d’Issy les Moulineaux au milieu de personnalités venues assister à la course d’aviation Paris-Madrid qui se termine tragiquement par la décapitation (accidentelle) du Ministre de la Guerre Maurice Berteaux.

- Les Gervais habitaient une maison qui a été détruite et sur le terrain de laquelle a été construit le musée français de la Carte à jouer.

- Le jour de ses obsèques, « le convoi s’étendaient sur plus de un kilomètre » !

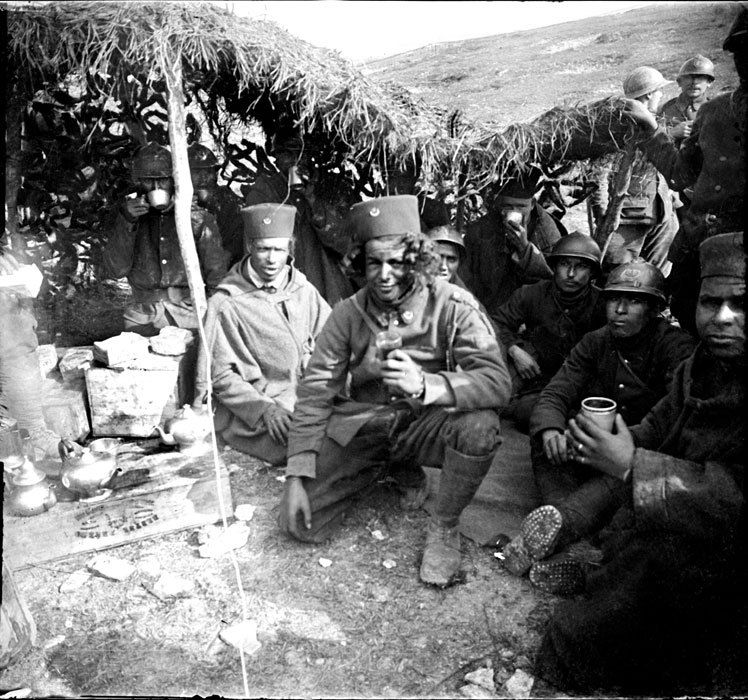

Ci-dessous figure un album de photographies, rassemblées par Madame Liébard : Auguste Gervais à différentes époques de sa vie ; avec son épouse ; sa canne et ses emblèmes maçonniques ; son écharpe de maire ; la maison située dans l’actuelle rue Gervais ; Maurice Berteaux avec qui il se trouvait juste avant l’accident ; les présidents Fallières, Loubet, Faure et Poincaré ; sa tombe au cimetière d’Issy.

Principales sources :

- Ce texte a pour partie été rédigé par Thomas Nuk, qui a été membre du Souvenir Français d’Issy-les-Moulineaux.

- Archives nationales, Légion d’honneur, dossier individuel Auguste Gervais ;

- Becchia Alain, Issy-les-Moulineaux, Histoire d’une commune suburbaine de Paris, Chez l’auteur, 1977 ;

- Beis Pierre, Issy-les-Moulineaux au jour le jour il y a 100 ans ;

- Centre de recherches historiques d’Issy-les-Moulineaux, Lettre d’information, Hors-série, 1994 ;

- Collectif, Issy-les-Moulineaux, 2 000 ans d’histoire, Issy média, 1994 ;

- Collectif, Issy-les-Moulineaux, Notice historique et renseignements administratifs, Conseil général de la Seine, Montévrain, 1903 ;

- Jolly Jean (sous la dir. de), Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940, Paris, Presses universitaires de France 1960, notice sur Auguste Gervais.

/image%2F1492174%2F20200511%2Fob_280a1c_nouveau-logo-sf.jpg)

/image%2F1492174%2F20150326%2Fob_7141fa_2011-11-11-issy-009.jpg)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_d3cd7b_a-droite-auguste-gervais.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_292394_auguste-gervais-60-ans.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_8e1bf4_auguste-gervais-et-francoise-marie-pic.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_81ab10_canne-maconnique.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_d6d150_dejeuner-elysee-2.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_d6165f_dejeuner-elysee-3.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_42404f_dejeuner-elysee.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_77f462_depart-1914-1.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_f05709_depart-1914-2.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_5229f8_echarpe-de-maire.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_493d8b_maison-gervais.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_ffcc13_mobilisation-generale.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_9aa073_maurice-berteaux.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_463597_president-armand-fallieres.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_43c214_president-emile-loubet.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_de9d93_president-felix-faure.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_ba45ff_president-poincare.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_37d034_terrain-d-aviation-des-moulineaux.png)

/image%2F1492174%2F20161024%2Fob_f2ccff_tombe-issy.png)

/image%2F1492174%2F20161001%2Fob_e489e7_foretecrivains-un.jpg)

/image%2F1492174%2F20160710%2Fob_84668e_petain-baschet-mai-1940-a.jpg)

/image%2F1492174%2F20160221%2Fob_4b03dc_verdun-ecpad-9.jpg)

/image%2F1492174%2F20160221%2Fob_149865_verdun-ecpad-2.jpg)

/image%2F1492174%2F20160219%2Fob_afe274_tranchee-a-verdun-wikimedia.jpg)

/image%2F1492174%2F20151111%2Fob_e7687c_soldat-14-18.jpg)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_229db7_104-ri.jpg)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_8d4270_aout-14-soldats-francais.jpg)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_5620e8_taxis-de-la-marne-sur-invalides-afp.jpg)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_9a8eb8_batterie-75.jpg)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_db92dc_attaque-blog.jpg)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_dd53b6_ac-de-l-orne-site-1914-18-be.jpg)