Publié le 25 Octobre 2014

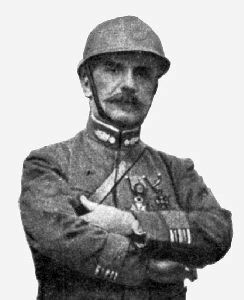

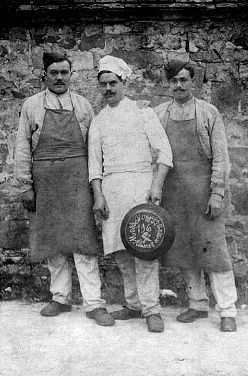

Journal du caporal Eugène Chaulin (104e RI).

Août 1914 :

Samedi 1er : ordre de mobilisation générale.

Lundi 3 : départ pour la mobilisation. 2e jour : Déclaration de guerre de l’Allemagne à la France.

Mardi 4 : visite et habillement.

Mercredi 5 : exercices divers de service en campagne.

Jeudi 6 : même chose.

Vendredi 7 : marche de la compagnie pour réunion du bataillon à Châtillon – pluie battante.

Samedi 8 : à 2 heures, embarquement à Vaugirard. Passage et arrêt à Meaux à 9h30. Passage et arrêt à Reims à 15h00. Arrivée à Verdun dimanche matin à 1 heure. Stationnement à Belleville à 2 km de Verdun. On couche dans une grange.

Dimanche 9 : repos à Belleville. Le matin, avec un camarade, on déjeune d’une boîte de langouste et d’une bouteille de vin gris à 0 franc 80.

Lundi 10 : départ à 2 heures du matin. Direction de la frontière – marche pénible et longue dans les côtes de la Meuse du côté de Ornes par Bras. Bivouac vers 9h00 du matin, dans un verger garni de prunes dont on mange les prunes. Le 104 est mis en réserve près de Gremilly. On achète des œufs et un peu de vin.

9h00 du soir. Changement de position. On distribue un supplément de cartouches. Bivouac dans un champ d’avoine où l’on arrive fort en sueur. Garde tranchée. Je couche dans le champ d’avoine. Le matin, je suis réveillé par le froid, la rosée nous mouillant tous nos vêtements.

Mardi 11 : garde dans tranchées occupées la veille. Il fait très chaud, le soleil est brûlant. On établit des abris avec des feuillages pour avoir de l’ombre. On couche dans les tranchées. On se repose assez bien, on n’a pas trop froid.

Mercredi 12 : on quitte les tranchées dès le matin pour aller occuper une ferme. Après, nous avons exploré le terrain. Là, un camarade achète du beurre. Dispositions pour la surveillance. Pendant 6 heures, de 2h00 à 8h00, je suis en patrouille fixe au milieu d’un immense champ d’avoine à surveiller la lisière d’un bois. Le soleil est brûlant, la place peu agréable.

Jeudi 13 : alerte dans la nuit (une section tire des coups de fusils dans un bois sur un ennemi imaginaire). Départ vers 2h30 pour aller occuper une autre ferme où l’on bivouaque (on couche dehors sur la terre) et où l’on cantonne après avoir établi les postes de surveillance. Journée de complet repos. Le soir, pendant 2h, de 8 à 10, poste pour garder la compagnie.

Vendredi 14 août 1914 : la compagnie reste à occuper la ferme. Ma section est de piquet. Vers 11h00, groupement du bataillon à 200 m dans un champ. Repas. Départ, on repasse par la ferme occupée le 12 août (changement de direction causé par la présence de l’ennemi dans une ferme qu’on avait occupée). Reconnaissance d’un bois. Vers 10h du soir, groupement en bivouac de tout le régiment au Haut.

Le 104 doit être en réserve, et une grande bataille doit se dessiner, ayant pour but d’anéantir le corps d’Allemands coupé par le général d’Amade.

Samedi 15 : réveil causé par le froid. Suivi de concentration présentant un fond marécageux. Non loin de l’endroit, se trouve la tombe d’un soldat du 130e, blessé dernièrement et mort à la suite de ses blessures.

Le 104e reste en réserve. Je vois Duval et Petron. On entend le canon au loin. Fusillade sur un aéroplane allemand. Gauthier vient me voir et m’apporte des lettres.

Après la soupe du matin, on transporte le bivouac dans un petit bois contigu après avoir aménagé de petites cabanes garnies de roseaux. Il y a eu distribution d’eau de vie à cause du mauvais temps. Vers 6h du soir, une pluie intense commence, qui dure une grande partie de la nuit. Mais nous n’avons été guère mouillés. Les capotes étaient à peine traversées.

Dimanche 16 : le matin nous conservons nos cantonnements (les hommes se réunissent autour des feux pour sécher leurs effets. Eau mauvaise à boire, elle est puisée dans un étang). A midi 30, départ pour aller occuper une ferme à 2km environ afin de se trouver logés à l’abri dans les granges et les hangars. Temps nuageux et pluvieux. Nuit tranquille. Nous sommes très tassés. Les jambes des uns dans les jambes des autres. On repose cependant.

Lundi 17 : à 5h30, départ pour la direction de Romagne-sur-Cotes, lieu où nous arrivons vers 9h. Tout le long du parcours, on remarque les abattis de bois, les tranchées, les barrages. On passe dans un lieu où il y a eu sans doute une bataille à cause des traces de vêtements et d’obus. Dans la matinée, on entend le canon à différentes reprises. Toute la brigade est réunie, je trouve des camarades du 103 (Lebouc), des infirmiers (Tourmart), un médecin-major (Delivet).

A noter, la bataille du 10 août à Mangiennes où le 130e régiment d’infanterie (deux bataillons, Mayenne et Domfront) a subi une perte importante. D’une compagnie, il ne reste qu’un officier et un soldat. Malgré tout, les Allemands reculent parce qu’ils sont repoussés par le 26 d’artillerie qui arrive au secours du 130 dont le départ est dû à une manœuvre risquée.

A noter, la cherté et la rareté des vivres. On ne trouve rien, ni sucre, ni chocolat, ni vin. Le vin se vend 2 francs 25 le litre et on ne peut même pas en avoir. Cela vient de ce que beaucoup de troupes ont passé avant nous.

Mardi 18 : à 5h30, départ pour la direction de Rupt, après avoir dépassé Damvillers et Dambras – marche longue de plus de 25 km (environ), route sinueuse, beaucoup de côtes longues et abruptes, chemin très boueux et de mauvaise odeur. On arrive tard à Rupt (environ 1 h). On s’installe dans une remise. La marche a été longue et pénible, chaleur intense. Beaucoup d’hommes sont exténués et tombent sur la route. J’ai fait installer des feuillées. J’ai vu un chargeur allemand avec ses balles, ainsi qu’un ceinturon et un biscuit extérieurement petit, à peine gros comme un morceau de sucre (ces trophées viennent du combat de Mangiennes). Nuit tranquille, on repose dans une grange.

Notes : beaucoup de noms de cette région portent le nom de Rupt (Rupt-sur-Othain, Betrupt). Ce nom de Rupt doit signifier rivière ou vallée. Beaucoup de noms terminent en « Dun » : Verdun, Audun.

Un ami m’a acheté 6 morceaux de sucre pour 2 sous. Nous sommes dans de petits pays de peu d’importance et mal ravitaillés. Heureusement que l’ordinaire nous suffit.

Mercredi 19 : 8h30. A 4 camarades, nous allons chez une brave femme boiteuse qui nous sert à chacun un demi-bol de café avec un verre d’eau de vie, le tout pour 30 centimes. Elle nous vend 1 sou les 5 morceaux de sucre. Je conserve ma part d’eau de vie dans une bouteille à alcool de menthe que me cède un camarade.

Notes : dans chaque endroit, beaucoup de camarades achètent poules, canards, lapins, à des prix différents. Je n’achète rien pour la bonne raison que c’est difficile et long de préparer toutes ces victuailles et que d’autre part, nous ne manquons pas de viande.

Vers 11h, rassemblement de la compagnie. Nous partons nous installer aux avant-postes placés à environ 4 km au nord de Rupt-sur-Othain. Notre escouade est installée en petit poste au milieu d’un champ d’avoine, sous l’ardeur des rayons d’un brûlant soleil d’août. Nous voyons un aéroplane allemand.

Le soir, on nous apporte à manger, mais on ne nous apporte ni pain ni viande. Nous passons la nuit abrités pas quelques gerbes d’orge. Nous dormons peu car il faut veiller en étant assez proche de l’ennemi. La nuit est très fraîche et nous n’avons pas trop chaud, surtout aux pieds. Malgré tout, la nuit se passe tranquillement.

Aspects du pays :

Physique : grandes étendues de terrains en plaine ou en coteau. Des côtes. Des mamelons. Des bois. Rappelle plutôt la Beauce que la Normandie, du moins dans notre région. De petites forêts. Routes boueuses – ravinées – Terrain calcaire (coquelicots – bleuets). Pas de haies.

Dans l’Oise : grandes plaines cultivées surtout en blé et en betteraves. Rappelle beaucoup la Beauce mais avec un aspect moins rigide. Les bourgs sont plus coquets et plus riches.

Politique : peu de gros villages. Fermes isolées et de grande étendue. Dans les villages, ce ne sont pas des maisons de commune mais de grosses fermes réunies.

Economique : pays agricole. Grandes cultures de blé, avoine, orge. Prairies artificielles, luzerne, trèfle. Culture en grand. Dans chaque ferme toutes les machines agricoles modernes (moissonneuses, râteaux, faucheuses, …). On emploie le bœuf dans les travaux champêtres. Les vaches sont noires et blanches. Culture des pruniers dont les prunes servent à faire une eau de vie utilisée dans le pays.

Habitation : constructions en pierres assez solides. A remarquer la toiture très plate. Couverture en tuiles (les tuiles sont ovales et s’emboitent les unes dans les autres). Les charrettes et les chariots sont à quatre roues, ils diffèrent beaucoup des voitures employées en Normandie. Les maisons sont vieilles, elles datent de 1820 environ (la date y figure).

Mœurs : les femmes portent de gros souliers pour aller travailler dans les champs. L’hygiène est peu observée dans les bourgs, tous les tas de fumiers se trouvent installés devant les portes.

Langage : les habitants ont un accent spécial, ils parlent en donnant l’impression qu’ils serrent les dents. Ils ne brillent pas par leur propreté. Ils sont en général d’un accueil peu sympathique.

Belgique : suite naturelle du pays environnant. Villages plus concentrés, plus propres. Les gens parlent un français analogue à celui des départements frontières. A noter les poteaux indicateurs sur les routes ayant plusieurs bras et les plaques bien plus claires et plus lisibles que les nôtres (genre métro).

Départements visités : Meuse, Meurthe-et-Moselle, Belgique, Ardennes, Marne, Oise, Aisne.

Etat de guerre : d’abord dans les champs, des tranchées recouvertes suivant les lieux (de blé, d’avoine, d’herbe). Puis les rouleaux de fil de fer déroulés le long des haies pour présenter un obstacle à la cavalerie ou des réseaux de fil de fer attachés de piquet en piquet dans le même but.

Les barrages des routes, des chemins, des abords des villages avec voitures, machines agricoles, arbres, terre, pierres, etc. – afin de retarder l’arrivée des ennemis et permettre aux troupes d’organiser le combat. Les abattis de bois et de taillis à hauteur de genoux pour servir de piège à la cavalerie ennemie et servir de couvert à l’infanterie. Les routes sont abimées par le passage réitéré des troupes de toutes armes. Dans beaucoup d’endroits, les gens quittent leurs fermes, emmenant leur bétail et leur mobilier de peur de l’invasion ennemie. On coupe les fils de fer. On traverse les champs en pleine culture, on y creuse des tranchées.

Beaucoup de soldats de régiments divers se conduisent en pirates et pillent les fermes où ils cantonnent (prennent les légumes du jardin, les fruits des arbres, le bois, les poules…). Les villages où ont lieu des combats sont complètement saccagés. Ils sont incendiés. Tous les boulets et beaucoup de balles arrivent sur les maisons. Le soir, on aperçoit, au loin des lueurs, ce sont des villages incendiés.

Les rails de chemin de fer sont enlevés. Les pays se vident et c’est un spectacle malheureux que de voir tous ces habitants s’enfuir avec leur matériel, leur bétail et leurs biens. Les vieux, les jeunes, tous se sauvent de village en village avec une mine effarée. Tout le long de la route, on trouve des cadavres de chevaux épuisés de fatigue et abandonnés. Près de Sainte-Menehould, dans les champs, on voit des quantités de tripailles de bœufs et de vaches qui ont dû être tués pour le ravitaillement de la troupe. Le long de la ligne de chemin de fer, nous croisons des trains de la Croix Rouge qui vont chercher des blessés. Les voitures sont aménagées avec des lits pour le transport des blessés.

Jeudi 20 août : dès 4h30, nous sommes debout. Quelques temps après, nous voyons arriver du pain et un casse-croûte. Le soleil nous réchauffe et nous sommes bien. Nous épluchons des petits pois trouvés au milieu du champ d’avoine. Nous supportons jusqu’à 12h30 les ardeurs du soleil. A cette heure, nous sommes remplacés par une autre compagnie et nous rentrons à Rupt.

Il faut aller tout préparer pour passer une revue. Vivres de réserves, chaussures, cartouches (188). Toute notre soirée est ainsi occupée en vue de cette revue d’un commandant. Je reçois deux lettres en arrivant de notre garde. Après la revue, repas et coucher dans une grange où je me repose bien.

Vendredi 21 : le réveil est donné à 4h, mais seulement vers 6h nous quittons Rupt-sur-Othain pour la direction de la Belgique pour Grand Failly. Petit Failly, Villette, Charency, c’est à quelques kilomètres de cette dernière localité que nous entrons en Belgique où la démarcation de frontière est donnée par la lisière d’un bois et d’un chemin.

Il est environ 1h de l’après-midi. Près de la frontière, se trouve une maison où l’on vend du tabac, des allumettes à des prix très faibles. Près de Charency, au bord d’un champ d’avoine, on a vu un uhlan tué quelques instants auparavant. Dans une rencontre entre une patrouille de hussards et de uhlans, deux hussards, deux frères dont l’un est officier, ont été tués. A partir de 1h, nous reconnaissons un bois, dans lequel nous restons jusque vers 5 heures. Notre compagnie est en réserve pendant que le 1er bataillon du 104e RI et du 103e RI se mettent aux prises avec l’ennemi. On entend le canon et la fusillade une bonne partie de la journée et tard encore vers le soir.

Un orage vers 16h30 avec une pluie intense arrête un instant le combat. Nous profitons de l’accalmie pour sortir du bois et venir se former sur la route. Nous attendons alors pour se rendre à notre commandement. Le canon tonne toujours au lointain. Une partie du 14e hussards (NDLR : commandé par le chef d’escadron de Hautecloque) défile devant nous et l’on remarque un casque de uhlan, des lances, et un cheval du 19e uhlan – deux hussards ont été blessés et un cheval tué.

Nous sommes bien reçus. Un peu après Charency, on nous donne un litre de grenadine. Une fois reformés sur la route, deux dames nous distribuent du café et du lait. Nous arrivons vers 8h du soir au cantonnement à Ruette. Les gens sont très affables, ils nous donnent à profusion du café, mais ils n’ont pas beaucoup de provisions car les Allemands leur ont empêché le ravitaillement. Nous sommes très tassés, nous sommes obligés de dormir accroupis. A cause de la fatigue, on dort cependant surtout que nos nuits sont brèves.

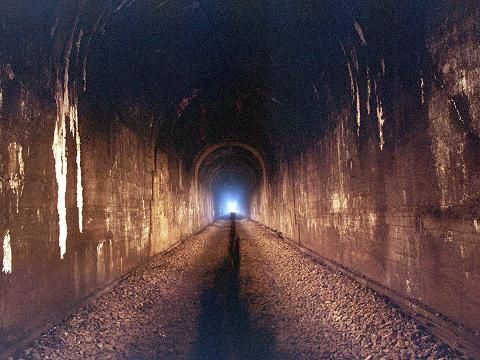

Samedi 22 : réveil et départ dès 4h. Toute la division au complet avec toutes les armes. C’est le 4e corps d’armée qui marche en Belgique vers l’ennemi. Itinéraire : Ruette – deux petits pays et arrivée au village de Gilzar où doit se livrer la bataille. Au premier village précédent, on distribue des cartouches et les outils sont accrochés au ceinturon. A peine arrivé au village d’Ethe (Belgique) qu’un échange de quelques coups de fusils a lieu. On arrive alors à la gare et l’on continue vers la ligne de chemin de fer. On trouve alors deux uhlans et cheval tués, on rencontre un soldat du 103e blessé. Les balles sifflent, notre section gravit le talus et va prendre position près des rails.

Les Allemands sont installés sur l’autre côté. Notre commandant tombe aux premières balles. La fusillade dure un long moment des deux côtés. L’artillerie rentre en ligne et le canon tonne des deux côtés. A ce moment, l’ordre est donné de se replier sur le village pour laisser le champ libre à l’artillerie. On dégringole le talus sous les balles, on saute par-dessus les fils de fer. On traverse routes, fossés, gare et l’on suit quelque temps une ligne de chemin de fer, on côtoie une rivière, on traverse des champs et enfin on se retrouve dans le village. Une partie de la compagnie va occuper une crête, les autres se réfugient vers une aciérie. Après quelques temps, on quitte cette position et le capitaine nous installe à l’abri d’une barge de fagots. Nous restons là. Les canons bombardent toujours et la fusillade a lieu par moment.

Enfin, à 8h, l’ordre de retraite est donné. Tous les hommes sont dispersés, il y en a de tous les régiments et toutes les compagnies. Sur une largeur de plus de 100 mètres, on ne rencontre que chevaux tués, voitures cassées, blessés qui geignent et appellent au secours. Tout le monde fuit sans ordre et avec hâte malgré l’état de fatigue physique et morale. Nous arrivons au cantonnement de la ville de Ruette à 10h30, nous reposons un peu, mais de peur de surprises de l’ennemi, nous quittons ce lieu dès minuit et nous reprenons le chemin de la frontière.

Nous franchissons cette dernière et après une marche de plusieurs kilomètres nous arrivons au petit jour à Charency. Nous couchons comme nous pouvons dans les maisons. Avec Petron et quelques autres, nous couchons dans une pièce, sur un parquet. Nous sommes tellement harassés que nous dormons tout de même. C’est une grande journée de bataille qui m’a vivement impressionné. Deux villages ont été incendiés.

/image%2F1492174%2F20200511%2Fob_280a1c_nouveau-logo-sf.jpg)

/image%2F1492174%2F20150326%2Fob_7141fa_2011-11-11-issy-009.jpg)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_2435aa_104er-i-3.jpg)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_a41b12_defense-tranchee-site-sambre-marne-ys.jpg)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_2bac9f_chaulin-eugene.JPG)

/image%2F1492174%2F20230109%2Fob_c466c2_trentinian.jpg)