Publié le 21 Mars 2009

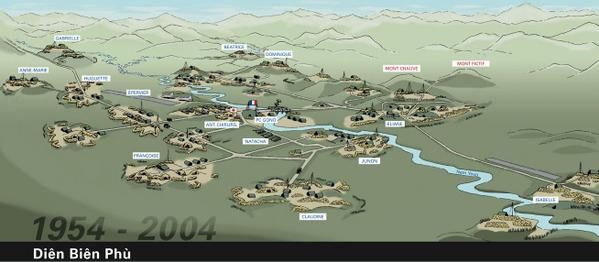

Vue aérienne de Diên Biên Phù - Fin 1954 - au centre, la rivière de la Nam Youn. Entre les deux points, l'ancienne piste d'atterrissage.

A Diên Biên Phù.

« A Diên Biên Phù, nous avons tous fait notre travail en soldat. Je prends en exemple les légionnaires de la Compagnie de Commandement du Bataillon (CCB) du 1/13 DBLE, qui avec sa Section Pionniers fut à toutes les pointes des combats, soit comme section de choc, soit avec les M5 Extincteurs Spéciaux que les anciens connaissent très bien et qui étaient célèbres pour leur efficacité dans les préparations d’attaque ou pour enrayer les assauts ennemis.

La Section Mortiers de l’adjudant Adamait fut elle-aussi à la pointe des tous les combats. Pour sa part, elle agissait soit en tir d’appui et de barrage, soit en unité de combat, ce qu’elle fit à la fin après avoir détruit ses dernières pièces. Il faut également citer le travail remarquable de l’unité de transmission, avec les caporaux Guenzi et Piccinini, le sergent Ladrière et le sergent-chef Toussaint et tant d’autres encore. Quant au Service de santé avec Stermann, c’est bien simple, il était présent à chaque instant.

Je tiens également à préciser que les derniers à passer la Nam Youm, le 8 mai 1954 – c’est-à-dire le lendemain de la reddition du chef du GONO (Groupement Opérationnel du Nord Ouest, le général de Castries) – furent les éléments de la CCB 1/13 aux ordres du capitaine Coutant, la Section Pionniers, la transmission, plus les survivants des trois compagnies du capitaine Capeiron, du lieutenant Viard, du lieutenant Bacq et du lieutenant de Chapotin. D’autres noms m’échappent. Ils passèrent vers 15h après avoir soutenu les assauts des Bodoïs sur Eliane 2.

Après avoir tiré le dernier obus, la Section Mortiers détruisit l’unique pièce et prit part au combat comme unité fantassin. Le sergent Ladrière et le sergent-chef Toussaint en firent de même après la destruction des matériels de transmission. Les caporaux Guenzi et Piccinini assurèrent la liaison radio jusqu’au dernier moment avant la destruction de leur matériel.

C’était la fin. Les Viet arrivaient de partout. Nous étions encerclés, prêt au sacrifice suprême. Piccinini et Guenzi brûlèrent le fanion de la compagnie. Ordre était donné de nous rendre. L’humiliation.»

Pour ses actes de guerre et de bravoure, Giacomo Signoroni reçut la médaille militaire, sur le champ de bataille. La fin de l’aventure indochinoise est connue. Après le désastre militaire, et face à des dizaines de milliers de soldats ennemis, les troupes du Corps Expéditionnaire capitulent. S’ensuit une marche de près de 700 kilomètres, dans des conditions épouvantables, à travers la jungle pour rejoindre l’est du pays (Giacomo Signoroni est enfermé au Camp 73).

Les pertes humaines à Diên Biên Phù sont d’environ 3.000 morts au combat ou disparus, plus de 4.400 blessés. Le 8 mai 1954, les hommes du général Giap font 10.948 prisonniers. Au moment de la restitution de ces mêmes prisonniers, en septembre 1954, 7.658 hommes manquent à l’appel…

L’Algérie.

Au retour de l’Indochine, Giacomo Signoroni est muté dans un Régiment Etranger de Cavalerie. Entre 1954 et 1960, il combat les fellaghas à la frontière marocaine dans la région de Colomb-Béchar. Raccourci tragique de l’Histoire : c’est en ces lieux que disparut le 28 novembre 1947, le général Leclerc, qui avait été à le premier chef du Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient en 1945-46.

Là, Giacomo Signoroni prend part à moult opérations dans les montagnes de l’Atlas Saharien. Puis il suit son unité à Saïda, dans l’arrière-pays oranais, non loin de Sidi-Bel-Abbès, patrie d’origine de la Légion. D’ailleurs, la perte de l’Algérie sera un traumatisme pour elle, comme pour de nombreuses unités. Même si la Légion perd dix fois moins d’hommes qu’en Indochine, de nombreux militaires pensent qu’ils ont été lâchés par le pouvoir politique, quand la victoire par les armes, elle, était acquise. Contrainte de quitter le pays, la Légion étrangère brûle en partant le pavillon chinois, pris en 1884 à Tuyen Quang, et qui ne devait pas quitter Sidi-Bel-Abbès. Elle emporte les reliques du Musée du Souvenir et exhume les cercueils du général Rollet (Père de la Légion), du prince Aage du Danemark et du légionnaire Heinz Zimmermann, dernier tué d’Algérie. Elle s’installera à Aubagne, dans le département des Bouches-du-Rhône.

Mais Giacomo Signoroni n’est déjà plus concerné…

Après les guerres...

En 1958, il se marie. De cette union, naissent une fille puis un garçon. Peu avant la naissance de son premier enfant, il quitte l’armée. Il est des rôles, des aventures, qui le temps venu, l’expérience acquise, vous semblent plus petits que le plus petits des Etres.

Le retour en France a lieu en 1961. Giacomo Signoroni, officier de la Légion d’honneur, commence une nouvelle vie, une nouvelle carrière au sein de plusieurs entreprises de sécurité et des centres de surveillance.

Giacomo Signoroni devant le monument au morts de la Chapelle de Rancourt, dans la Somme. 22 mars 2009.

/image%2F1492174%2F20200511%2Fob_280a1c_nouveau-logo-sf.jpg)

/image%2F1492174%2F20150326%2Fob_7141fa_2011-11-11-issy-009.jpg)